代謝とは

人が生きていくうえで欠かせないエネルギー。私たちは食事で摂り入れた食物を消化によって分解・吸収し、呼吸で得た酸素を使って活動エネルギーに変えています。分かりやすく表現すると、身体の中で栄養素が“燃焼”することで、エネルギーが生まれるイメージです。これらは体内の細胞の中で行われる化学反応によるもので、この過程を「代謝」と呼びます。

代謝の元となる三大栄養素

この代謝の元となるのが三大栄養素※と呼ばれる「炭水化物(糖質)」、「脂質」、「タンパク質」です。食事から摂ったタンパク質は、そのまま身体の栄養素として機能するわけではありません。アミノ酸によって分解されて、核酸によって体内で必要なタンパク質に再合成されます。三大栄養素の中でも再合成されたタンパク質は生命活動の基本に関わる多彩な機能を持っています(図1)。

■ 三大栄養素の役割と特徴

炭水化物(糖質)

炭水化物は体内で消化酵素により、糖質と食物繊維に分解されます。糖質は消化吸収されてブドウ糖になり、生命活動を生み出すエネルギーとして利用されます。

脂質

炭水化物よりもエネルギー効率が高く、細胞膜やホルモンの構成成分になります。脂肪に変換されてエネルギーを貯蔵するほか、外部からのショックや寒暖差から身体を守る役割も。

タンパク質

筋肉や臓器、皮膚、髪などの身体の構成成分。体内でアミノ酸に分解され、様々な組織の材料となるだけでなく、酵素、ホルモン、神経伝達物質の元となります。

※三大栄養素に加えて健康維持に重要なビタミン、ミネラルで五栄養素になります。近年は、食物繊維を第6の栄養素、核酸を第7の栄養素と呼ぶこともあります。

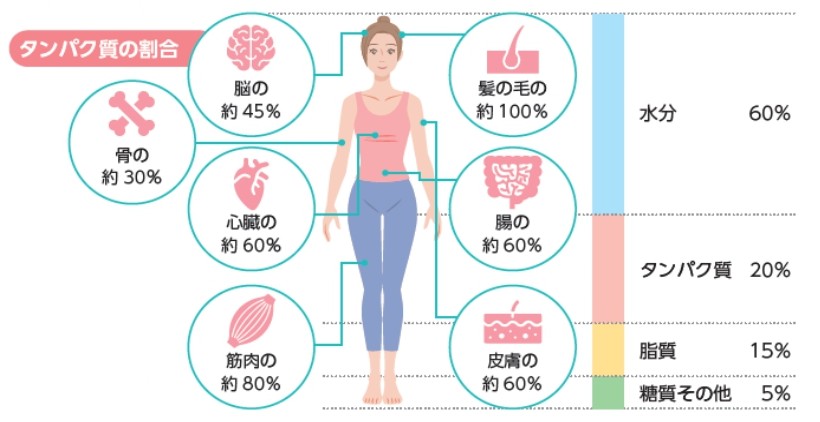

■ タンパク質の割合と働き(図1)

◉各部位のタンパク質の割合

身体を構成する物質は、全身の水分を除いた半分(約20%)をタンパク質が占めていて、脂質が約15%、糖質その他で約5%になります。肌や筋肉、骨、内臓、髪など、身体のほとんどがタンパク質で作られているといっても過言ではありません。

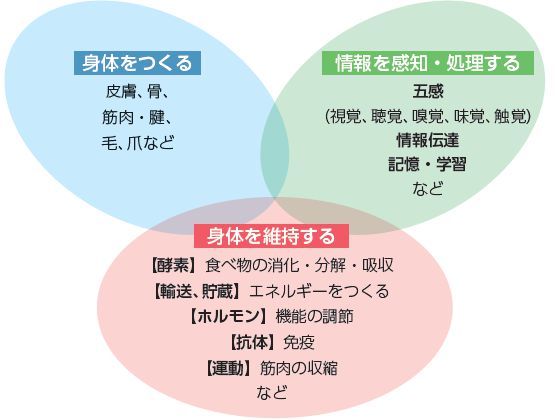

◉タンパク質の主な働き

タンパク質は、生命活動を支える様々な役割を担っています。身体の各部位をつくるだけでなく、五感や情報伝達、記憶・学習など情報を感知・処理する働き、そして酵素、ホルモン、抗体(免疫)、輸送、貯蔵、運動と身体を維持する働きがあります。

栄養書庫発行 : 『よくわかる健康サイエンス-11 タンパク質とアミノ酸と核酸』より